1. 貴社のシステムに以下の不具合はございませんか?

| 1. | 何の前触れも無くシステムが停止する。 |

| 2. | 時々訳の分からない動きをして異常停止する。 |

| 3. | 動作が遅くなった気がする。 |

| 4. | データの欠落が有るようだ。 |

| 5. | アラートランプが時々点く。 |

| 6. | 上位システムより異常報告が有る。 |

| 7. | 稀に通信の瞬断、復帰を繰り返してお客様より異常報告が有るが原因が分からず苦慮している。 |

| 8. | システムアラートログが正しく報告されない。 |

| 9. | システムを設置してかなりの年月が経って、保守・管理の必要性に迫られている。 |

| 10. | 最近システムを改修したが、原因不明の不具合に悩まされている。 |

この事例は、弊社アナライザーをご購入されたお客様の導入前の不具合の様子の抜粋です。

2. [ArcScan] 導入後のお客様の声は・・・

| 1. | 備え付けの監視装置では、パケットしか見えなくて、バースト・再構築発生時は、何が起きているのか分からず、途方に暮れていました・・・ |

| 解析画面に映し出された原因となる不具合要因に驚きました・・・ | |

| 2. | 比較的規模の大きいシステムでの不具合対応でしたが、物理層の不具合は致命的で、何が起きているのか解析の方法が無かったのでアークネットアナライザーの必要性を・・・ |

| 波形確認は必須です。痛感しました・・・ | |

| 3. | 不具合発生の対応で現場で渡されましたが、監視装置として解析に必要な情報が得られないパケットレベルのモニターでは物理層不具合対応は不可能です。・・・ |

| なんと無駄な時間を費やしていました・・・ | |

| 4. | 何も知らされずに現場に出向きましたが、リコン・バーストが頻繁に出ていたシステム対応で厄介な不具合で対応に苦慮しました。・・・ |

| こんなことが原因だとは、思いもしなかった・・・ | |

| 5. | ただ現場でノード交換してきてと行かされて、不思議とその場では直りましたが、後から不具合が多発してオペレータさんに怒られました・・・ |

| 不具合解析をせずに交換は間違いだと気づきました・・・ |

3. 業界別導入事例として・・・

弊社製品の業界別販売先は、多岐に渡りますが以下のような業界で広く使われております。

| 1. | 地上波デジタル放送システムのデバッグ、保守・管理 |

| 2. | 防災・火災警報システムのデバッグ、保守・管理 |

| 3. | 鉄道車両・駅務システムのデバッグ、保守・管理 |

| 4. | 物流システムのデバッグ、保守・管理 |

| 5. | 半導体製造装置のデバッグ、保守・管理 |

| 6. | その他アークネットを用いた産業機器のデバッグ・保守管理 |

4. 導入事例として・・・

弊社製品の納入先についてご紹介します。尚敬称略させて頂きます。

東光高岳、東芝、TMTマシナリー、京三製作所、東京精密、日本電子、ナブテスコ、能美防災、JR北海道、花岡無線、大和製衡、ホーチキ、東京エレクトロン、キャノン、岡谷電機、三菱重工、森井電業、オムロン、コイト電工、三進金属、勝島製作所・・・

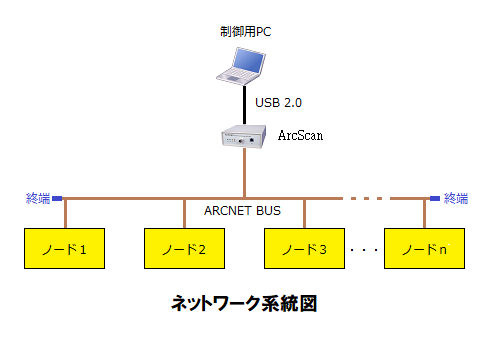

5.概要

「ArcScan」は、トークンを含む全てのメッセージを取りこぼす事無く保存する自動保存機能。

自動保存中に計測を止める事無くリアルタイムに解析が行えるリアルタイム解析機能。

そして伝送線路の波形観測に必要な高速オシロスコープ機能を持つ高性能ARCNETアナライザーです。

特に弊社は、ARCNET LSIに頼らない独自のARCNETプロトコル解析をFPGAベースのカスタムLSIの開発によって製品開発しております。トークンを含む全メッセージの長時間保存、バースト・再構築波形保存等によって物理層レベルから論理層レベルの解析まで一貫してサポートが可能です。お客様で解析が難しい場合、是非ご利用ください。

これらはシステム監視に必要な機能はもちろん、通常のデバッグで必要とされる基本的な機能の他、メッセージ翻訳機能、プロトコル翻訳機能等、不具合要因の解析を迅速に行うため多くの機能をご用意しております。

「ArcScan」は、特に伝送線路の不具合として知られるバースト・再構築等の難易度の高い伝送線路の不具合解析からプロトコルのパケット解析まで一貫して計測可能で、システム開発から保守管理、システム監視まで、初心者からベテラン技術者まで幅広く活用できるアナライザーです。

通信計測は、基本的に計測器との物理的条件を満足しなければならないため、主にハードウェア技術者にお願いして接続試験を試みます。しかし現地での作業となりますと単独で現地に赴く場合がほとんどです。

6. 電源と信号ケーブル接続でクイック計測が可能 !

「ArcScan」は、初心者でも使えるように伝送線路のボーレートとオシロスコープのサンプリング速度を自動的に設定します。この機能によって初心者でもすぐに現地に飛んで必要な不具合データと通信回線の波形情報を取得することが可能です。初心者には簡単に使えて、上級者にはプロフェッショナルな使い方まで幅広く使用可能な計測器です。

アプリケーションソフトは、最新のWindows 10 32Bit版 64Bit版 Windows 11 64Bit版に対応しております。

*1 制御用PCは、別途ご用意ください。

*2 他のアプリケーションソフトとの併用は、避ける事をお勧めします。

7. 特長

| 1. | ARCNET LSIに頼らない独自のプロトコル解析をカスタムLSIの開発によって柔軟な解析が可能 |

| 2. | デフォルトで回線上のすべてのメッセージを長時間保存する自動保存機能 |

| 3. | 伝送線路の異常発生の前後を波形で保存するオシロスコープ機能 |

| 4. | 伝送線路波形を常時モニターする伝送線路モニター機能 |

| 5. | プロトコル異常を別の視点で捉えるノードシーケンスチャート機能 |

| 6. | クィック計測を可能にする自動ボーレートとオシロスコープ自動設定機能 |

| 7. | システム異常の前兆を捉えるノード別トラフィック量モニター機能 |

| 8. | パケットデータトラフィック量を一元監視が可能なパケットデータトラフィックモニター機能 |

| 9. | ノードIDの遷移からシステム異常の前兆として捉えるノードマップモニター機能 |

| 10. | ノードIDの遷移履歴からシステム異常の前兆として捉えるノード履歴モニター機能 |

| 11. | 難易度の高い不具合の場合 他の機器と連携が可能な外部トリガー入力機能 |

| 12. | 難易度の高い不具合の場合 設定がフレキシブルなソフトウェアトリガー機能 |

| 13. | パケットレベルの不具合の場合 保存された全領域のパケットデータ検索機能 |

| 14. | メッセージレベルの不具合の場合 保存された領域のメッセージフィルター機能 |

| 15. | 回線異常をハードウェアロジックで高速で検出して知らせる回線異常検出機能 |

| 16. | OEM仕様に対応可能なフレキシブルな大容量FPGAと大容量SDRAMを採用 |

| 17 | 先進のWindows OS に対応 Windows 10 32bit版 64bit版 Windows 11 64bit版に対応 |

8.機能

本装置は、アークネットシステム開発から保守・管理までそれぞれの局面で初心者から上級者まで幅広く使用可能な高度な機能を有する計測器です。

本装置を有効にご使用頂くには、どんな機能が有るのか予め知って頂く必要が有りますが、[ArcScan] をご購入してアークネットを良く理解されていない方で、現場に赴く必要のある方は、取り合えず電源と信号ケーブルを接続して計測開始される事をお勧めします。

クイック計測を基本としておりますので、基本機能だけで不具合の有無が分かり、万が一不具合が発生した場合でもログデータとして自動的に記録されます。不具合が発生して解析方法が良く分からない方は、まずはPCの [Print Screen キー] で画面のコピーを取って保存してください。

工場出荷時の設定状態 8-7. 自動ボーレート設定機能のデフォルト値になっていれば計測可能です。

その後弊社のホームページをご覧になって、お問い合わせ項目よりメール・お電話、FAX等によりご連絡ください。内容を精査してより精度の高い計測の操作を指示する事も可能です。システムの現状を知ることが大事です。現場に赴く前に弊社、物理層基礎講座を熟読される事をお勧めします。

8-1.自動保存機能

不具合発生時のデータを遡って見ることが可能なので解析が容易!

自動保存機能は、伝送線路に流れる全メッセージ(トークンを含めて)に実時間情報とハードウェアロジックによる回線異常検出機能で回線ステータス情報を付加して、メッセージ長、パケット送信頻度で多少増減しますが、概ね下記に示す保存時間が可能ですので、長時間遡って全メッセージの確認が可能です。

| 項番 | 伝送速度 | 最大計測時間 |

| 1. | 10.0Mbps | 約4時間25分 |

| 2. | 5.0Mbps | 約8時間50分 |

| 3. | 2.5Mbps | 約17時間40分 |

| 4. | 1.25Mbps | 約35時間20分 |

| 5. | 625Kbps | 約70時間40分 |

| 6. | 312.25Kbps | 約141時間20分 |

| 7. | 156.25Kbps | 約282時間40分 |

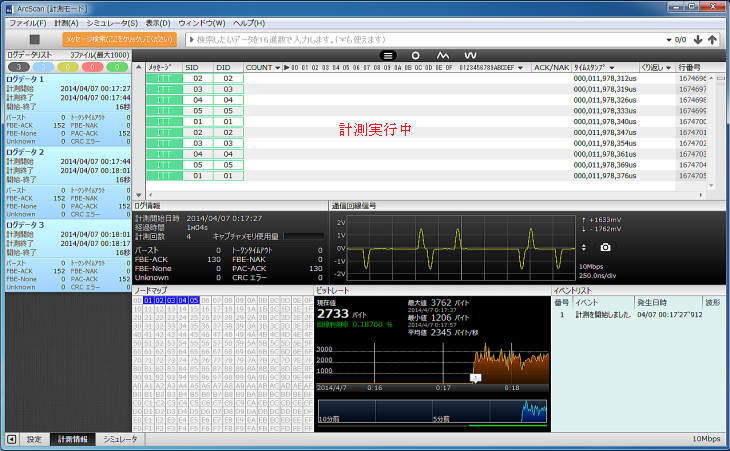

8-2. 計測モードとリアルタイム解析モード

計測モードは、エンドレスの計測を開始して主にハードウェアによって伝送線路の不具合を監視しています。

計測モードで運転中に通信異常が発生して不具合解析を行う場合、該当するログデータリスト、またはイベントリストをクリックするとリアルタイム解析モードに遷移します。

リアルタイム解析モードに遷移しても計測はそのまま実行されていて、監視システムとして機能しています。つまり計測中ならば、万が一不具合が発生してもデータの取りこぼしがありません。計測しながら解析が可能です。ただしこのモードでは、一部のユーティリティ計測が制限を受けます。

8-3. オシロスコープ機能で波形を確認できるので解析が容易!

オシロスコープ機能は、自動設定によって最適な条件で伝送線路波形を捉える事が可能です。

最も厄介な伝送線路に異常がある場合 オシロスコープ機能のプリトリガによって不具合発生前後の伝送線路のアナログ波形を自動的に捉えて保存。イベントリストに記録されます。

波形の全体像の表示はオシロスコープ機能の1段目に表示され、波形キャプチャーメモリのポジションを示し、一段明るく囲まれたエリアカーソルを動かす事によって2段目の概要表示、3段目の詳細表示共にスクロールします。

2段目の概要表示にはアナログ波形、ロジック波形と共にメッセージ翻訳と論理値も表示しています。

3段目の詳細表示部は、カーソルによって電圧、周波数、時間を画面の右側に集約してデジタル表示し、またカーソルで範囲選択すると時間軸、電圧等その時の値を随時表示可能です。

このオシロスコープ機能の最大の特長は、最も解析が難しくて厄介な、伝送線路で発生するバースト・再構築の発生を即座に捉えて、不具合を発生したノード番号、もしくは関連するノード番号を画面上部にヒントとしてオペレーターに情報提供することです。ヒントは、例としてオシロスコープ画面の上部に次のようなメッセージで表示します。この再構築はノード02が送信したノード03へのITT(トークン)にノード03が応答しなかったために発生しました。

詳しい説明は、弊社ホームページから取扱説明書をダウンロードしてオシロスコープ機能を参照してください。

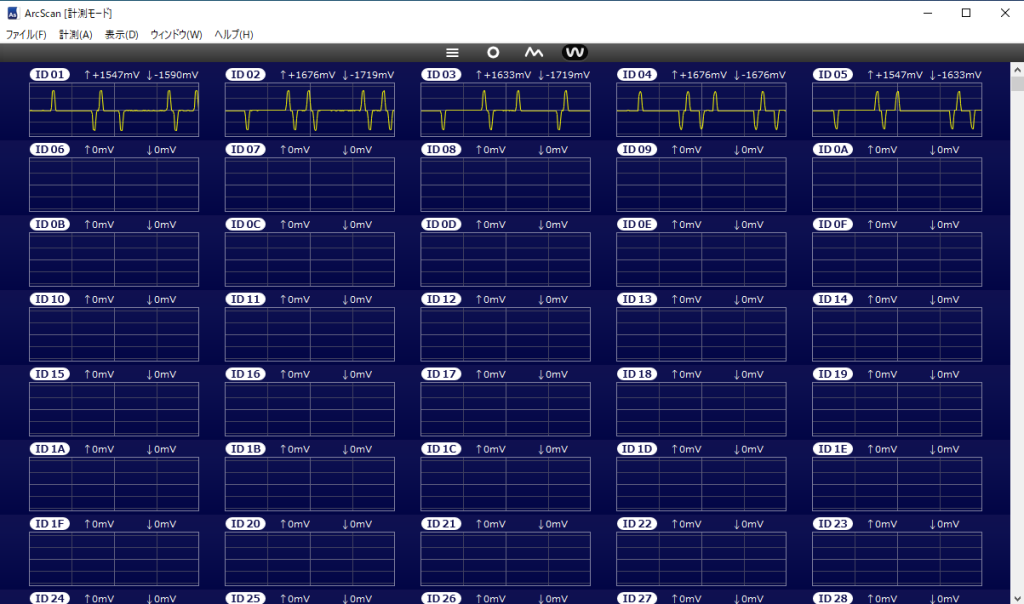

8-4. 全ノード波形モニター機能

物理層の状態を一括監視する機能で全ノードのトークン信号の波形を確認する事が可能です。アナライザーを設置した場所で他のノードのトークン波形を計測する事が可能ですので波形を計測すれば伝送線路の状態の良し悪しを判断する事が可能です。

大規模システムでは、物理的に当該ノードから遠ければ遠いほど伝送品質は落ちますので伝送線路全体の品質を確認する事が可能です。難解な不具合発生の場合、伝送線路波形の確認は最重要項目です。

ここで確認して不具合ノードが分かったら、アナライザーを不具合ノードの近くに設置して再度計測する事によって不具合ノード近辺の物理層の不具合、終端抵抗の設置位置の不具合、ノードを含めて伝送線路の不具合と判断できます。

このような不具合発生は、増設工事で伝送線路の敷設工事が規格外の方法によって増設した場合等です。例としてノード増設で伝送線路レベルがギリギリなのにレベル確認せずに伝送線路の延長、ノード末端の開放、安易なスタブ配線、不適切なインピーダンスケーブルでの接続等、施工業者の管理監督のミスによる敷設工事。

伝送線路レベルは、必ず確認して増設工事は行いましょう。必要ならばハブによる信号レベルの増強等が必要です。

オシロスコープの詳しい説明は、弊社ホームページから取扱説明書をダウンロードしてオシロスコープ機能を参照してください。

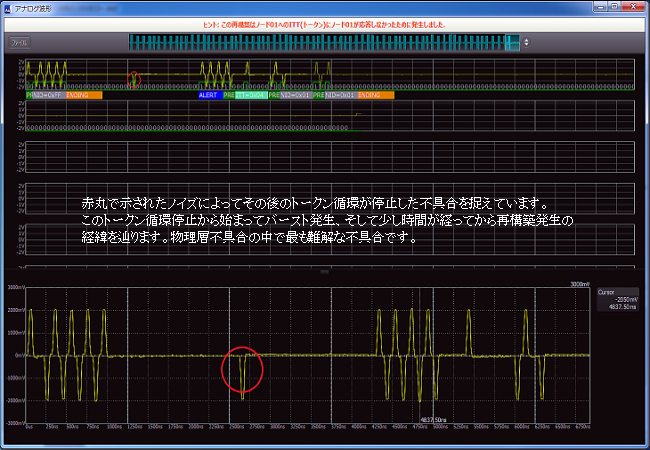

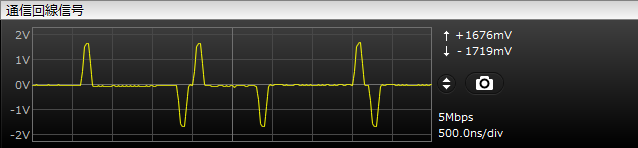

8-5. 不具合発生の瞬間を捉えたオシロスコープ波形

続いて下図の写真は、画像詳細を見て頂くために大きく表示しています。お客様システムで不具合の懸念されるシステム運用中に実際に捉えられた伝送線路波形でお客様より解析依頼を受けた波形写真です。

このように伝送線路の不具合を鮮明に捉えることが可能で、この現象の波形データとは別に、プロトコルメッセージは自動保存機能によって再構築からバースト発生、そしてシステムの回復に向かうプロセスが時間情報と共に克明に記録されています。オシロスコープ機能は、通信アナライザーに取って必須の機能であることがお分かり頂けると思います。

詳しい説明は、弊社ホームページから取扱説明書をダウンロードしてオシロスコープ機能を参照してください。

この赤丸で示された1ビット幅のノイズによってトークン循環が停止しているのがこの画面から確認できます、その後このシステムはバースト・リコンフィグュレーションの初期化ルーチンに入ります。

8-6. 通信回線信号モニター機能

伝送線路にデータは流れているのか?」不具合の切り分けが容易!

計測中は、伝送線路を常にサンプリングして波形表示するのが通信回線信号モニター機能です。トークン[ITT]信号のみを表示していますので、システムの物理層の確認に最適です。

計測開始して正常な波形が確認出来るか?最も重要な不具合の切り分けが可能です。トークンは、下記に示されるようにITTメッセージ信号に続いてノードIDであるNID信号が2個続けて送出されます。この波形は、正常時の波形を示してありますが、伝送線路のインピーダンス不整合による反射、電波伝搬による空間ノイズの重畳、ケーブルの不具合等によって波形歪が生じるとシステム全体の不具合となるため確認が必要です。不具合解析の必須条件として伝送線路の波形の確認は必要です。

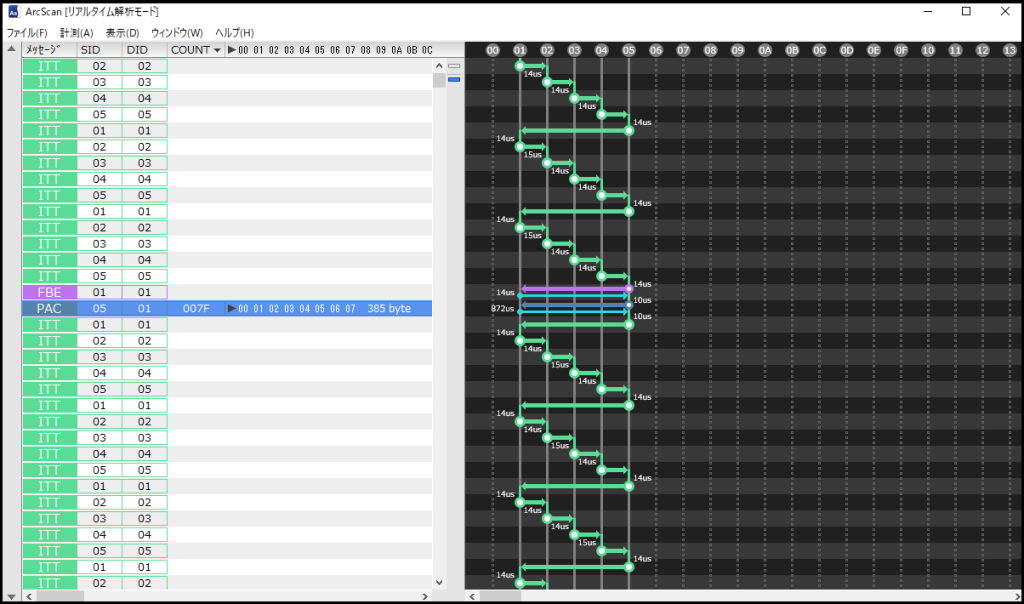

8-7. ノードシーケンスチャート機能

ノードシーケンスチャート機能は、不具合ノードがどこにあるかを解析するツールです。

トークン[ITT]がそれぞれのノードを巡回して応答する事によってリンク確立されます。「ArcScan」は、トークンの振る舞いをチャートで表わす機能を初めて搭載しました。

今までは、バースト・再構築が発生すると原因となるノードを探すために膨大なキャプチャーデータの中からトークンを一つひとつ目で追って送信権の遷移を解析していました。この作業は我々専門家でも時々途中で見失ってしまうほど混乱します。今回搭載したノードシーケンスチャート機能とオシロスコープ機能との相乗効果によって、伝送線路の不具合解析が飛躍的に容易になりました。

ノードシーケンスチャート機能は、翻訳画面と連動してご覧頂くと非常に分かりやすくスムーズに解析が可能です。

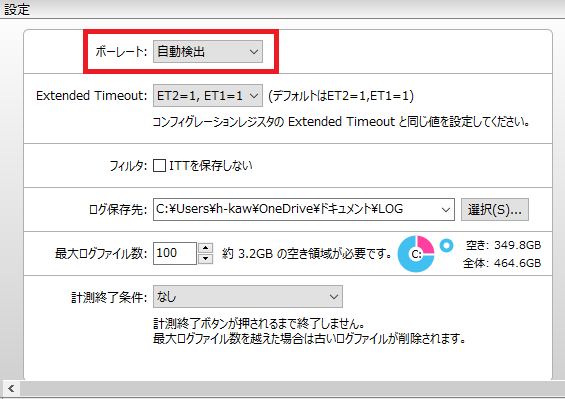

8-8. 自動ボーレート設定機能

計測する際の設定が難しいので現場対応はちょっと…」でも安心!

通常プロトコル計測器は、物理層の仕様を考えてからでないと上手く計測できない場合がほとんどですが、本機ではその必要はありません。通信回線のデータを読み取って自動的にボーレートを設定して計測開始します。

特に通信計測でトラブルになるのは、ボーレートの問題で、仕様書、設計書、回路図、最後はシステム管理者を呼び出して大騒ぎして計測開始となります。「ArcScan」は、その心配はありません。最終的にオシロスコープ機能で通信回線上の波形を直接観測することが可能です。

外国製の一部の特殊仕様のノードでは、この機能が使用できない場合があります。ご相談ください。

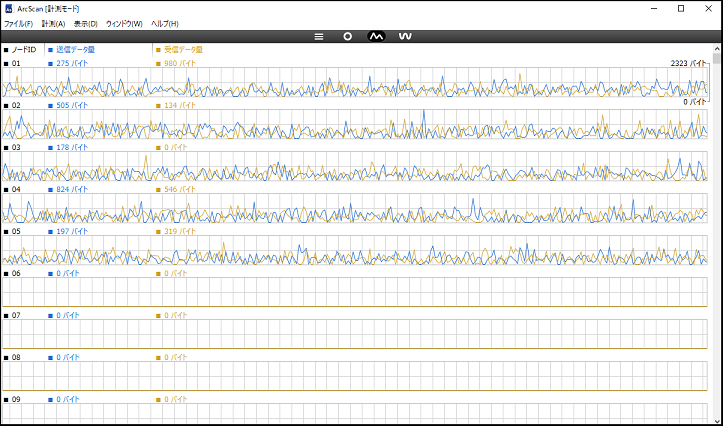

8-9. ノード別トラフィック量モニター機能

ノード別トラフィックモニター機能は、個々のノードの直近5分間の平均パケット送受信量をグラフにして表示しています。

通信には短期間に大量のデータを送って後はほとんど通信しない場合と、ネットワークに負荷をかけない分散した通信を行う場合が存在します。

データの性質によって決められる要素ですが、予期しないタイミングで大量の通信を行った場合やネットワーク負荷が急激に変動するようなトラフィックの変動は、システム内で異常が起きている兆候と捉えて大きな不具合発生を事前に抑止する事も可能です。納入後の試験段階でプロファイルを作成されることをお勧めします。

8-10. パケットトラフィックモニター機能

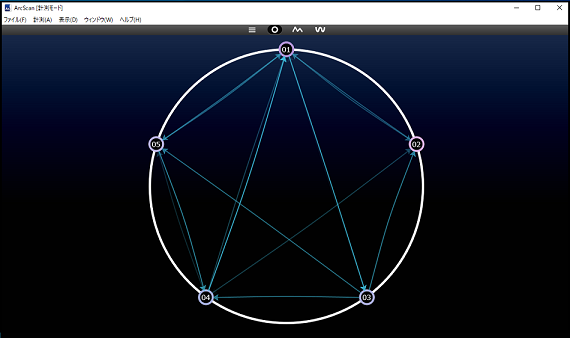

パケットトラフィックモニター機能は、ノード間のパケッットデータ送受信を一元監視するために使用します。

丸い白色の円の中の数値はノードを表しており、ノードの参加・離脱に応じて自動的に増減します。また、ノード間に描画されている青い線はパケット送受信ノードを表しており、矢印はどのノードからどのノードに送信したかをリアルタイムで残像して示しています。ここで、青色のノードは送信、ピンク色は受信ノードを表しています。パケットデータのトラフィック量に応じて青の線が濃くなりますから、トラフィックの偏り等を監視することが可能です。

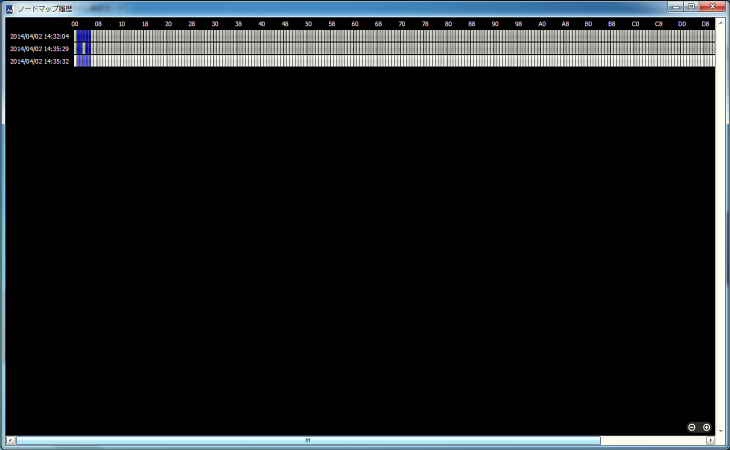

8-11. ノードマップモニター機能

ノードマップモニター機能は、赤色の枠内にノードの参加・離脱を一元的に表示する機能です。

バースト・再構築発生時、またプログラムによってノードがネットワークから参加・離脱した場合、一度参加して離脱したノードは赤色の文字で表示されてノードマップに遷移があった事が記録されます。時系列でノード履歴を監視する機能と併せてご使用されるとより効率的に解析が可能です。

8-12. ノード履歴モニター機能

ノード履歴モニター機能は、ノードの参加・離脱を時系列に表示する機能です。

バースト・再構築発生時、またプログラムによってノードがネットワークから参加・離脱した場合 イベント発生時刻とノードマップの遷移をグラフィックで時系列表示します。ノードマップモニター機能と併せてご使用されるとより効率的に解析が可能です。

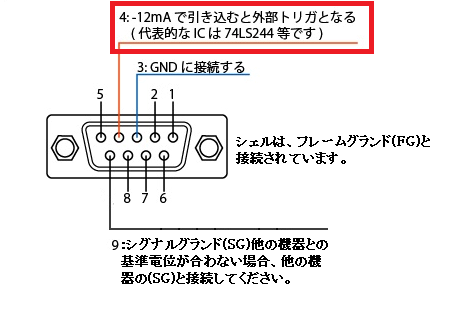

8-13. 外部トリガー機能

外部トリガー機能は、一般的に難易度の高いハードウェアに起因する不具合等を解析する場合に使用され、他の機器と連携して不具合解析を行う機能です。

フォットカップラーで絶縁されたトリガー入力は、接地電位に影響される事無く他の計測機器からキックする事が可能です。他の機器で捉えた信号をトリガーとして「ArcScan」の自動保存機能を操作すればピンポイントで不具合データを捉えることも可能です。

[ArcScan]本体の後面パネルに設置されたD-SUBコネクター3番、4番ピンを使用します。

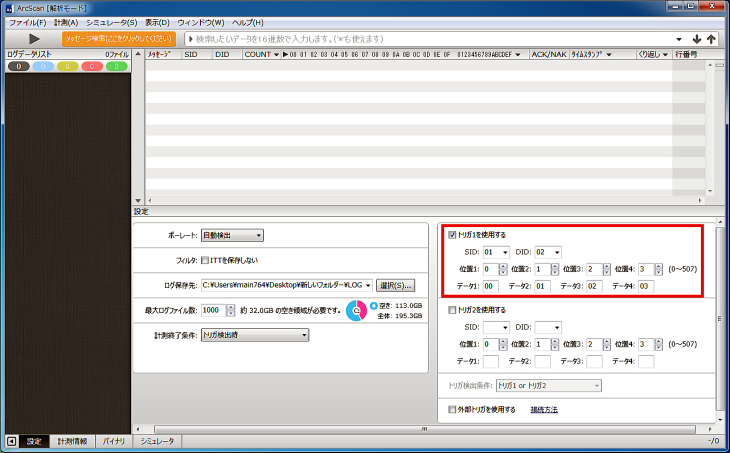

8-14. ソフトウェアトリガー機能

ソフトウェアトリガー機能は、回線上に流れるメッセージ、パケットデータにトラップを設定してイベントとして解析する機能で、より柔軟な設定が行えるソフトウェアトリガー方式を採用しています。

ソフトウェアトリガー機能は計測終了条件として設定した場合、計測中データパターンで示したデータと一致した場合に計測終了させる事が可能です。

また監視等にご使用される場合、フラグを立ててイベントリストに残し、そのまま計測を続行してあるイベントの通過を検知する事も可能です。

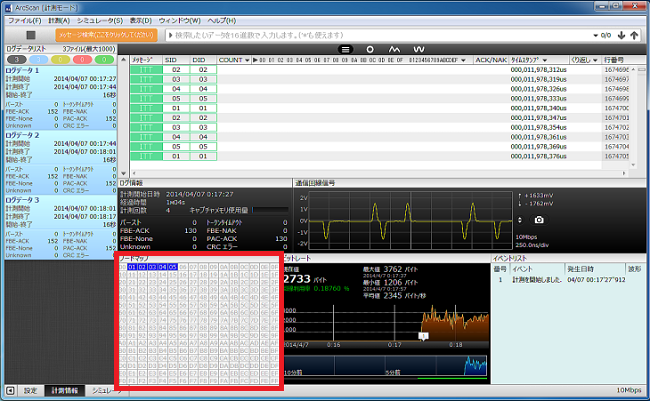

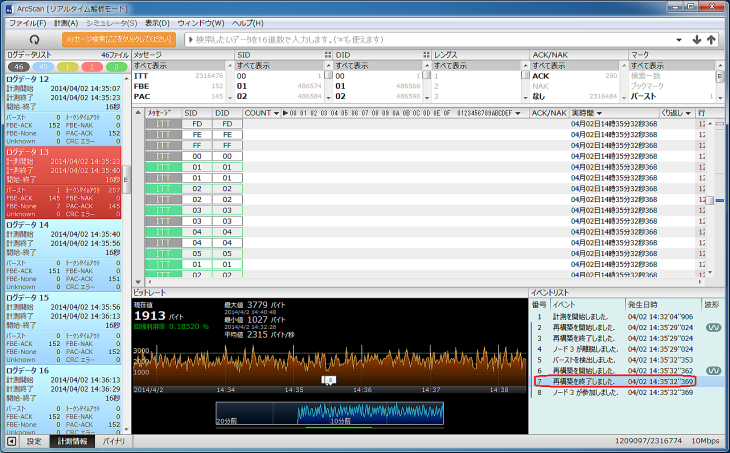

8-15. プロトコル解析機能 リアルタイム解析モード

リアルタイム解析モードは、システム監視装置として最適なモードです。

オンライン中に不具合が発生した場合、自動保存しながら即座に不具合解析が可能で、不具合発生時の実時間情報を元に遡って不具合の特定が容易です。

このモードは、解析支援ツールとしてオシロスコープ機能、パケットトラフィックモニター機能、ノード別トラフィックモニター機能、ノード別に波形モニター機能、ハードウェア異常検出機能がバックグランドで作動しているため、それらのツールの支援を受ける事が可能です。

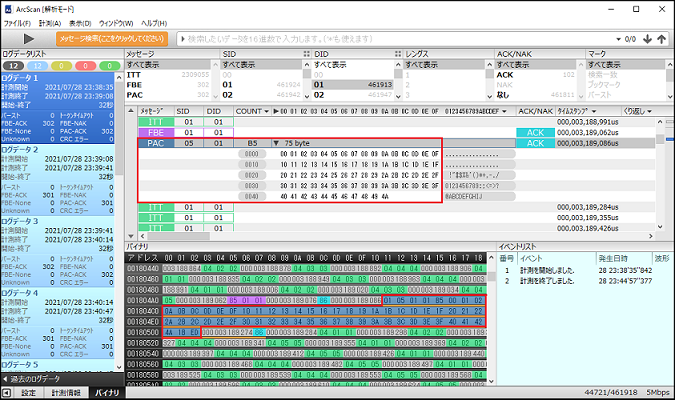

左記の画面は、リアルタイム解析モードでバースト発生と再構築の解析モード画面です。ハードウェア異常検出機能によってイベントリストに不具合情報が表示されています。

8-16. プロトコル解析機能 オフライン解析モード

プロトコル解析モードには、上述した自動保存しながら解析を行うリアルタイム解析モードと自動保存モードを停止して解析リソースをフルに使うオフライン解析モードが有ります。

このモードでは、オシロスコープ機能、パケットトラフィックモニター機能、ノード別トラフィックモニター機能、ノード別波形モニター機能、ハードウェア異常検出機能が停止しているため、それらのツールの支援を受ける事が出来ません。

主にパケットデータ検索機能、メッセージフィルター機能等を活用してパケットデータの詳細な解析に使用します。

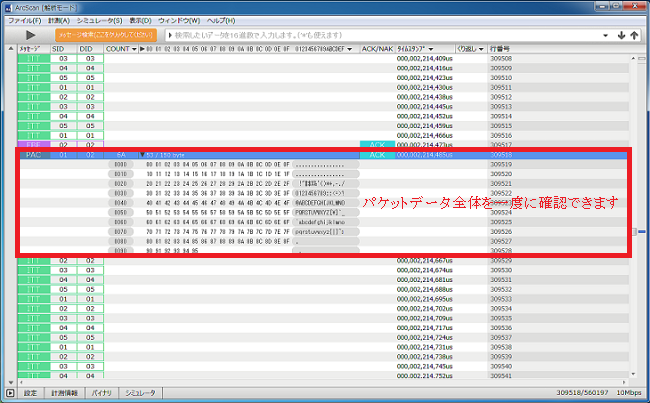

8-17. プロトコル解析機能 パケット展開全表示

プロトコル解析モードでパケット展開全表示は、パケットデータのレングスが長い場合、パケットデータの注目したいデータが後ろにある場合、ASCII表示が必要な場合に使用します。

データ部にマウスを置くと先頭からの位置情報を表示します。左記の画面は、正常ネットワークで解析モードパケット展開全表示です。

8-18. プロトコル解析機能 HEX変換展開表示

解析モードでデータ内に混入したノイズ等により正しくメッセージ翻訳できない場合、HEX変換表示でデータを確認できる場合があります。

どちらか片方のスクロールで連動して表示します。左記の画面は、正常ネットワークで解析モードHEX変換表示です。左図の画面の上の赤枠内は、パケットメッセージからパケットデータまで、下の赤枠内はパケットメッセージからパケットデータまでを表示しています。

本来は翻訳モードは正しいフレームに対して翻訳してプロトコル全体を見易くしますが、ノイズ混入等でプロトコルメッセージが化けた場合、全く違った翻訳になって解析の妨げになる場合が有ります。

それを確認するため、生データとしてHEX変換して表示しています。

8-19. パケットデータ検索機能

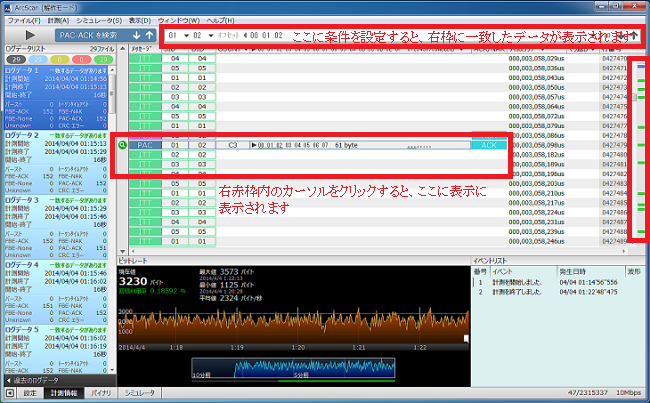

パケットデータ検索機能は、目的とするパケットデータのみを抽出して表示する機能です。

取得したデータからプロトコル翻訳と組み合わせて必要とするパケットデータのみを抽出して表示する機能です。

検索範囲は、自動保存された全領域に及びます。一致した場所は、緑色の文字、またはマークで示されます。

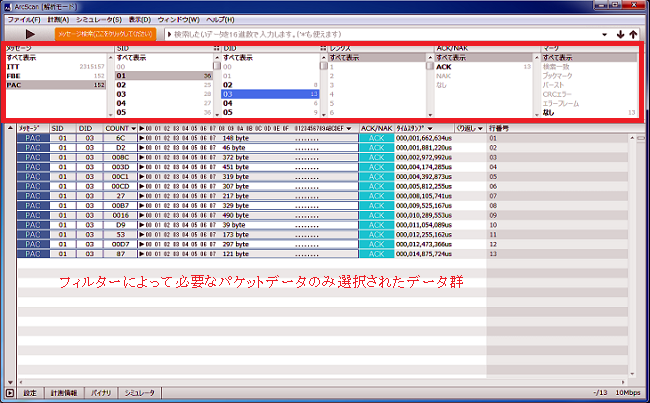

8-20. メッセージフィルター機能

メッセージーフィルター機能は、目的とするメッセージのみを抽出して表示する機能です。

取得したデータからプロトコル翻訳と組み合わせて必要とするメッセージのみを抽出して表示する機能です。

フィルター範囲は、自動保存の指定された1ブロックです。

フィルター条件は、メッセージ種別、SID,DID,レングス,ACK/NAK,マークス,ACK/NAK,マーク それらの条件の組み合わせによってより深いフィルター条件で高速にデータ抽出が可能です。

8-21. 回線異常検出機能

ArcScan」は、自動保存とは別にハードウェアロジックによって下記に示す1~16までの伝送線路異常発生、復帰検出機能を搭載しております。

この機能は、いち早く不具合の前兆現象を捉えて赤枠で示されたイベントリストに表示します。ここに記されたイベントは、不具合の前後を捉えた伝送線路波形としてオシロスコープ機能に波形として保存されます。また関連するキャプチャーデータは、全保存機能によって時間情報とステータス信号は共に全保存されます。

このイベントリストをクリックすることによって、解析が非常に困難な物理層と論理層の不具合要因を切り分けてピンポイントで解析する事が可能です。

| 項番 | イベント名 | イベント内容 |

| 1. | トークン未検出 | 物理層を含む通信途絶発生通知 |

| 2. | トークンを検出しました | 物理層を含む正常状態回復通知 |

| 3. | 再構築を開始しました | 物理層を含む再構築発生通知 |

| 4. | 再構築を終了しました | 物理層を含む再構築完了通知 |

| 5. | CRCエラーを検出しました | パケットデータにCRCエラー発生通知 |

| 6. | バーストを検出しました | 伝送線路にバースト信号発生通知 |

| 7. | バーストをn 回検出しました | 伝送線路に多重のバースト信号発生通知 |

| 8. | ノードn が参加しました | ネットワークに新たにノードn 参加通知 |

| 9. | ノード n他複数のノードが参加しました | ネットワークに新たに複数ノード参加通知 |

| 10. | ノード nが離脱しました | ネットワークからノードn 離脱通知 |

| 11. | ノード n他複数のノードが離脱しました | ネットワークから複数ノード離脱通知 |

| 12. | ノードの参加及び離脱がありました | ネットワークにノード参加・離脱した遷移通知 |

| 13. | トリガ1 を検出しました | お客様が設定したトリガー条件1成立通知 |

| 14. | トリガ2 を検出しました | お客様が設定したトリガー条件2成立通知 |

| 15. | 外部トリガを検出しました | お客様が設定した外部トリガー条件成立通知 |

| 16 | キャプチャメモリがオーバーフローしました | 制御PCが他の重いプロセス実行で計測不能通知 |

8-22. OEMに対応可能なハードウェア構成

処理能力の高い高速32bit CPUと余裕の大容量のFPGA、高速8bitA/Dコンバーター、大容量64MByte SDRAMの採用によってお客様仕様のオプション機能追加が可能です。

お客様の幅広い要求に応えるためFPGAは、特に冗長性を高めた設計となっております。

8-23. Win 10 32bit版 64bit版 Win 11 64bit版に対応

[ArcScan」は、計測機器の操作に相応しいOSとして安定性と操作性を考慮してWindows 10 Windows 11 をベースに設計されております。

メモリ容量8MB以上を推奨します。

8-24. 各種メディア・トランシーバーに対応

RS-485に準拠したインターフェイス、またはHYC-2000,2485,2488,4000,5000シリーズはピンコンパチブルで使用可能です。

これに該当しない場合、または特殊仕様のメディアトランシーバーのお客様はご相談ください。

お客様が特注されたメディアトランシーバーには、送信出力の大きなデバイスも存在します。

弊社アークネットアナライザー [ArcScan] のアナログ部に過大なストレスが掛かり壊れる可能性が有ります