ちょっぴり知りたいARCNET物理層基礎講座

弊社製アークネット アナライザー [ArcScan] のご購入前の予備知識としてARCNET物理層基礎講座を開設しております。弊社製アナライザー [ArcScan] は、あらゆる局面を解析するためにすべてのメッセージを時系列データとして精密な時間情報と共に長時間PCのハードディスクに保存しています。

そのデータをどのように使うかはある程度ARCNETの基礎知識が必要です。ご購入を検討されているお客様は、是非このページでARCNETの基本を習得して頂いてアークネットアナライザー [ArcScan] を有効活用して頂きたいと思います。

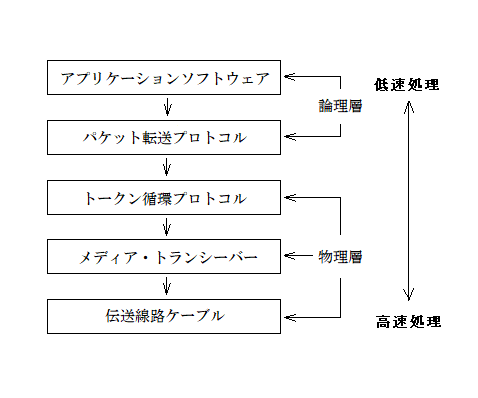

説明の中でメディア・トランシーバー、伝送線路ケーブル、トークン・パッシングを含めて物理層として説明しております。またパケットデータプロトコルを論理層と定義して説明しております。

1. ARCNET物理層基礎講座

ARCNET物理層基礎講座は、弊社製 ARCNET アナライザーをご購入予定のお客様が特にARCNETに特長的なトークン(ITT)の役割とリンク確立 通信プロトコルの仕組みを基本中の基本として理解して頂くために開設しております。

アークネットの不具合で物理層を原因とする不具合は、非常に複雑で難解な様相を呈します。パケットレベルのアナライザーでは、掴みどころのない不具合となり対応に苦慮している技術の方が大勢いらっしゃいます。お話を伺うとシステムモニターは装備していて不具合検知はするが、不具合解析には役に立たなくて非常に困っている

何故か?装備されているシステムモニターの中身は、ほとんどの場合、アークネットLSIを使用しているため物理層(ITT)のステータスとして集約された信号を利用して表示しているに過ぎないため、詳細の情報を得ることは出来ません。そのために物理層に不具合が発生すると、解析が非常に困難になります。

そこで弊社は、アナライザーの心臓部に自社製カスタムLSIを設計開発して全てのメッセージが取れるようにしたのが弊社製アークネットアナライザー [ArcScan] です。

1-1. ARCNETとは?

1-2. トークンとは?

ARCNETとは、1977年に米国 Datapoint社によって提唱された改良型トークンパッシング・プロトコルのローカルエリアネットワークです。リアルタイム性と簡便さで主に工業用ネットワークとして現在でも世界中で数多く使用されています。

ネットワークシステムの場合、たくさんのノードがどういう規則のもとでネットワークを使用していくのか、どこにネットワークの使用権があるのかが大事です。ARCNETは、ネットワークの使用権を循環させることで実現しています。この方式をトークンパッシング方式と言います。皆さんが日頃からお使いのイーサーネットは、衝突しながら調停していくコリジョン方式と呼ばれます。

ARCNETは、トークンパッシングをチップ自体がハードウェアシーケンサーのマイクロコードで実行するのでリンク確立のプロトコルの実装をほぼ必要としません。他の通信方式に比べてリンク確立のソフトウェアの負担が少ないため低コストで開発が可能ですので現在でも世界中で使用されてます。

ARCNETプロトコルでは、トークンとは実はARCNETプロトコルで定義されているメッセージのITTがその役割を果たしています。

このITTをネットワーク中に循環させることによって、ノードに使用権が渡されます。そして、このトークンを渡されたノードが唯一送信を行うことができ、送信するものがなければ直ちに次へトークン(使用権)を渡さなければなりません。

このプロトコルでは、基本的に衝突がなく、使用権を平等に各ノードへ渡され、ひとつのノードが優先的にネットワークをコントロールすることがなく、あるノードだけが大きな負荷を受けることもない。大事なことは、比較的高速なリアルタイム性を要求される工業用ネットワークとして最適なネットワークシステムと言えます。現在でも世界中で数多くのシステムで使用されている事を考えれば納得がいきます。

このネットワーク使用権を各ノードが平等に恒久的に得るために、トークンが循環し続ける必要が有ります。

ここで何らかの要因でトークン循環プロトコルが崩れると上位プロトコルで有るパケット転送プロトコルは二次的に致命的な不具合が発生します。バケットデータの消失、ACKプロトコルの消失等によりシステム上は致命的不具合の発生となり、システム異常の報告となりますがほとんどのシステムでは詳細なレポートは出ません。

弊社の[ArcScan]のようにトークンを含めて全メッセージを時間情報を含めて長時間記録出来るような計測器レベルで無ければ詳細な解析は不可能だからです。

通信用語では、お互いのノードの認識を一般的にリンク確立とも言い物理層レベルでの扱いになりますので、論理層レベル(パケットモニター)では、トークンの観測はできません。

このトークン生成の仕組みを動画で説明しております。アークネットの設計・開発でデバッグする際に大変重要な概念です。

1-3. トークン生成の仕組みを見る!

ご不明な点、ご質問等がございましたら、お問い合わせページからメールで直接担当者に質問出来ます。

1-4. 実際のトークンを見る!

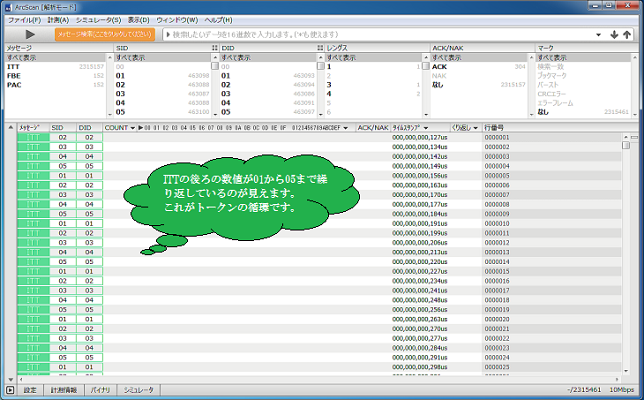

弊社製ARCNETアナライザー [ArcScan] で捉えたトークンの実態です。

実はプロトコル・メッセージのITTを使用しています。ITTがプロトコル上のルールに則って順番に各々のノードから規則正しく送信しています。

ノードID=01,ノードID=02,ノードID=03,ノードID=04,ノードID=05 これを繰り返しています。そして・・・

もし送信したいメッセージが有れば、自分宛てのトークンを受信したら、次のノードへトークンを送信する代わりにメッセージを送信することができます。

2. 接続方法を教えて!

ARCNETは、通信手段ですからある装置とある装置は何らかの方法で通信を行う必要があります。通信も有線通信方式、無線通信方式、光通信方式他、色々な通信方式がありますがARCNETは、有線通信方式、一般的ではありませんが一部光通信方式を採用しています。この通信方式によって通信ケーブルと通信デバイスが決定されます。これらを含めて説明します。

2-1. ARCNET物理層とは?

弊社では、ARCNETアナライザーの説明を行う上でARCNET物理層とARCNET論理層とに分けて説明しています。

ARCNET物理層は、リンク確立のためのトークンの循環、通信ケーブルとそれをドライブする通信デバイスまでを物理層としています。パケット送受信に関わるプロトコルはアークネット論理層として説明しています。

2-2. 通信ケーブルとは?

2-3. 通信デバイスとは?

通信ケーブルとは、ARCNETシステムのノード間の伝送線路を形成するケーブルの総称です。同軸ケーブル、またはツイストペアケーブルが主に用いられますが、重要なシステムでは、光ケーブルも使用されています。

同軸ケーブルには、特性インピーダンスの違いがあり主に75Ω系、93Ω系が使用されています。ノード間が比較的近距離の場合 または筐体内のARCNETによるボード間通信にはツイストペア線が用いられます。その場合の伝送線路特性インピーダンスは100Ωから130Ω近辺の値になります。

光ケーブルは、伝送線路が光ファィバーですので絶対的に電波伝搬による空間ノイズの影響がありませんので信頼性は非常に高くなりますが、光・電気変換が必要な事といもずる式に接続するパーティライン方式が使用できませんのでコスト的に高くなります。同軸ケーブル、ツイストペア線共にケーブルに適合した終端抵抗で整合を取る必要があります。

通信デバイスとは、各々のノードが接続された伝送線路をドライブするICでARCNETメーカー推奨の通信デバイスとしてHYCシリーズ、または市販のRS-485を使用します。

HYCシリーズの特長は、パルストランスを使用してノード・ノード間は絶縁されます。特に長距離のノード・ノード間の接地電位差の解消、伝送線路ノイズの抑圧等で優れています。

RS-485の特長は、コスト面で有利です。またパーティラインを組む際、システム設計のサージ耐量、ノイズ抑圧回路の付加に左右されますが一般的に多くのノードを接続することが可能です。

3. 通信の仕組みを教えて!

それでは基本的なARCNET通信の仕組みをご説明します。

ARCNET通信は、5種類のメッセージと3個のシステムタイマーを持っています。基本的にパケットプロトコルは、非常に単純明快な仕組みで動いていますがトークンプロトコルは少し複雑です。

3-1. ARCNETメッセージとは?

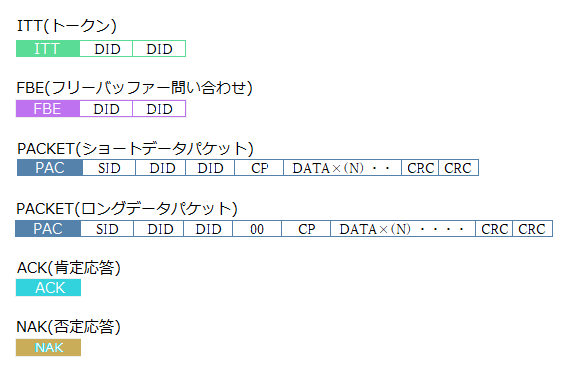

ARCNETは、図で示したメッセージ ITT,FBE,ACK,NAK,PACKETを使用します。

ITTの役割は、1-2.トークンとは ?で詳しく説明していますがネットワーク接続の要でノードがネットワークに接続しているか?常にトークンを巡回しながらリンク確立状態を監視しています。

例えると体育の授業で点呼されている状態です。つまり先生から[番号!]って言われると先頭の人から順番に自分の番号を叫ぶあの状態です。この点呼された時に発言(メッセージ送出)する事ができます。 この点呼は、ある一定の周期で巡って来て必ず発言権を得る事が出来ます。これがARCNETのリアルタイム性の高いネットワークと言われる所以です。もちろん体育の授業で点呼中の発言はできませんし、基本的に点呼は授業の最初だけです。

言い換えるとアークネットプロトコルは、点呼の連続でネッワークを維持しており、点呼中に他の人に話をすることが出来る(パケット送信が出来る)プロトコルです。ノード間のリンク確立を維持するためトークンを常に循環させているためです。

3-2. パケット送受信例を見る!

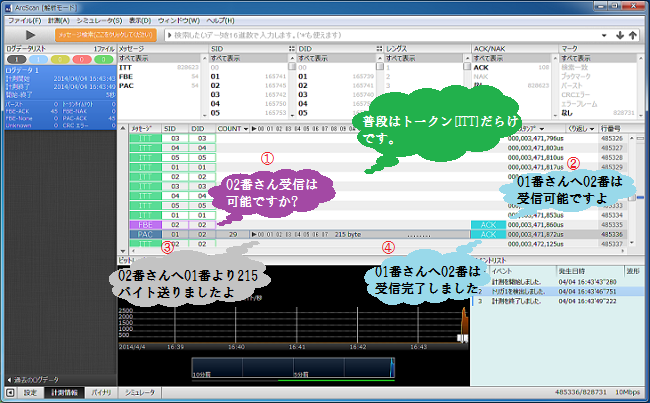

では実際に弊社アナライザーを接続してパケットデータを送受信する際のトークンの流れとそれぞれのメッセージの役割について説明します。

ARCNETは、シーケンサーで自動的に生成されたトークンと言うメッセージがARCNETプロトコルで各々のノードに対して平等にトークンと言うメッセージが廻ってきます。

例えて説明すると学校の体育の授業で整列して、点呼を行いますが、先生の「番号」と言う合図の元で規則的に整列して先頭から1,2,3と各々返事をします。

自分の番号の順番が廻ってきたら次のノードへトークンを渡す代わりに他のノード対してメッセージを送ることが可能になりますので、事前に FBEで 話したい相手の状態を確かめてから話をする事が可能になります。

締めくくりとして相手に確実に伝わったかどうか確認が取れたら、つまり ACK を受け取ったら次のノードへトークンを遷移して完了します。 ここで質問です。NAK を受け取ったら・・・どうしますか?

この答えが即座に分かる方は、この物理層基礎講座は卒業です。

具体的なプロトコルを左図にて説明します。弊社アナライザーで捉えたトークンの循環の様子をご覧ください。図の上の方ではトークン[ITT]が順序よく流れているのが確認出来ます。

その後、①から④で示した(FBE-ACK) (PAC-ACK)のパケット転送のシーケンスをご覧ください。この図では有りませんが、NAKは通信相手が内部処理中で忙しかったら、このメッセージで応答します。[今 忙しいから データ送らないでよ]という意味です。

PACKETは、送りたい相手を特定してデータを送る動作です。私から○○さんに△△個のデータを送りました]つまりデータの小包です。この小包が相手に届いたら受け取った方はACKで答えます。注意する事は、受け取らなかった場合は、NAKでは無く無応答です。相手はタイムアウトによって受け取って貰えなかった事を知ります。

特殊な例としてブロードキャストと呼ばれるあるノードから他のすべてのノードに、つまりネットワーク全体に一度にパケットを送る事も可能です。ただし その場合は、パケットの受け取りのハンドシェークが省略されますので注意が必要です。

最後に [ArcScan ]動画によるアナライザーの基本機能の紹介と正常なネットワークはどのような見え方になるのか、また異常発生時はオペレーターに対してどのような画面表示で警告表示を行うのかを動画でご覧ください。

では、果たして貴社の不具合に対して適応可能なのかは技術相談に応じております。どうしても解決出来ない等の不具合で困っている場合はメール・電話等でご相談ください。

もちろん、ご相談は無料でこちらからメール・電話等で販売等の勧誘は行いません。何故ならば弊社は貴社の製品を知ることは出ませんので、技術相談の中で問題点を洗い出してからの話になります。

また技術相談をされる事によって問題点が整理されて、より明確に切り分けができる場合が多々あります。そして第三者の視点が大事なのは多くの方が経験済みです。

4. ArcScan の基本機能の紹介と正常なネッワークの計測例を見る!

ご不明な点、ご質問等がございましたら、お問い合わせページからメールで直接担当者に質問出来ます。

![ARCNETの難解な不具合解析に[ArcScan]](https://arcnet-analyzer.com/wp-content/uploads/2022/03/logo20220308-1.png)